«1 июня 2025 года на острове Беринга Командорского архипелага ушел из жизни мой дядя Сергей Леонидович Пасенюк, сын Леонида Михайловича Пасенюка - известного краснодарского писателя-путешественника, фронтовика, заслуженного деятеля культуры РФ, автора более сорока книг», - так начинается письмо, которое прислал в редакцию «АиФ-Юг» Юрий Некрасов из Краснодара.

В одиночку через океан

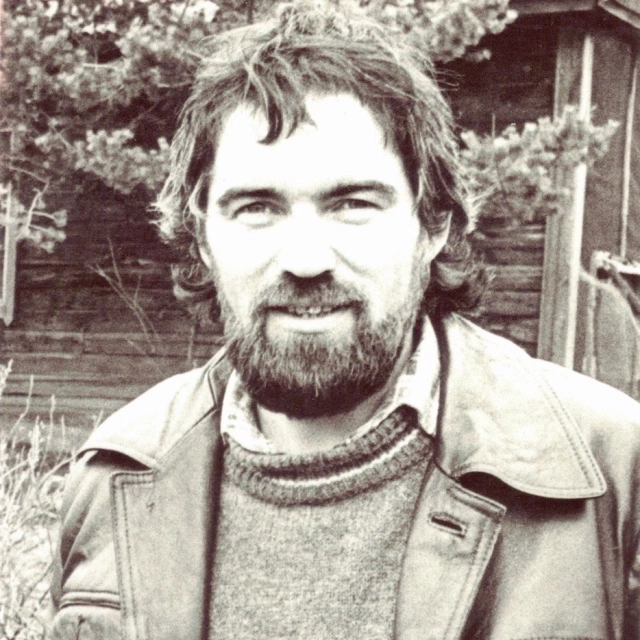

Пасенюк-младший был личностью не менее яркой и талантливой, чем отец. Итогом его творческого пути стали книга «Соло через Берингово море», выдержавшая несколько переизданий, четырехтомник «Командорский дневник», фотоальбом «Командорские острова» и альбом графики «Мой остров». Выставки его рисунков проходили в Москве, Германии и на Аляске, где Пасенюка знали как отчаянного русского морехода, в одиночку покорившего суровое Берингово море.

В 1997 году на семиметровой парусной яхте «Александра» он прошел от берегов Камчатки до Аляски, повторив маршрут Витуса Беринга. Позже добрался до Сиэтла, вернулся на остров Унимак, а затем перегнал яхту домой. Пройдя хорошую практическую школу в составе экипажа парусной яхты «Авача», досконально изучив морское дело, три года он готовил переход, который до сих пор никто больше не повторил. Были и другие маршруты, регаты, но в историю он вошел именно как одиночка, пересекший Тихий океан в наиболее неуютной его части.

Жить простой жизнью в суровых условиях, быть с простыми людьми, просто смотреть на мир – это было его кредо.

Ворвавшись в мир яхтенного спорта, снискав известную долю славы по оба берега Тихого океана, он сразу же заявил о себе и как писатель, выпустив «Соло». Эта увлекательная книга, написанная образным языком, полюбилась читателям и стала настоящим откровением для отца, который профессиональному писательскому труду отдал всю жизнь. Не без гордости Леонид Михайлович признавал за сыном больший талант, чем его собственный. Учитывая сложный характер их отношений, эта похвала дорогого стоит.

По стопам отца

В своей последней книге «Командорский дневник», вобравшей в себя пятидесятилетний массив дневниковых записей и ставшей единственной непрерывной летописью острова с 1971 года и хроникой его жизни в ближайшем рассмотрении, Пасенюк-младший посвящает несколько заметных страниц затаившейся обиде на отца. Образ Леонида Михайловича, рисуемый сыном (думается, что виной тому годы разлуки, способные преувеличить любое детское впечатление), несправедлив. Некоторые строки «Дневника» способны удивить тех людей, которые лично знали Пасенюка-старшего как человека кристально честного и во всем ищущего справедливости. Поэтому считаю важным сказать несколько слов о трудном детстве Сергея Леонидовича.

Сейчас кажется, что голос мечты, поиск свободы от социальных условностей, жажда жить полно и испытать себя – все это очень рано проснулось, заговорило и потребовало от тогда еще мальчишки решительных действий. (Наверное, это особая порода людей, к которой принадлежал и Леонид Михайлович: еще ребенком он уже ясно видел, кем станет). Не каждому родителю достанет сил и мудрости подобрать к такому чаду ключик. К тому же, несмотря на развитый ум, начитанность, бывающих в доме известных писателей и художников - среди них Федосеев, Лихоносов, Монастырев, Садовников, диссиденты Аксенов, Гладилин, Максимов), сопутствующие разговоры о литературе и живописи, огромную библиотеку и коллекцию репродукций, на все нравоучения, юный Сергей учиться в школе отказывался, приносил исключительно двойки, замечания и приглашения в кабинет к директору.

В «Дневнике» он пишет, что отец лишал его за это свободы – наверное, было. Улица слишком быстро стала для него авторитетом, плохая компания – родным домом, «бегучка» за Гидростроем – местом добровольной ссылки вдали от «тирании» отца. На горизонте уже замаячили легкие наркотики и тюрьма – куда один за другим загремели все ближайшие дружки. И если отец в чем-то ограничивал сына в попытке уберечь его от скользкой дорожки, по которой прошлись сыновья многих коллег по писательскому цеху, то эти меры кажутся вполне оправданными, а неизбежные ошибки – достойными снисхождения. Но, по иронии судьбы, не было бы улицы, не стало бы в жизни Сергея Пасенюка и Командор.

Его отец, уже состоявшийся писатель, известный на весь Союз своими рассказами в «Огоньке», попал на острова впервые в 1959 году, приехав туда от издательства с целью собрать материал для новой книги. Влюбившись в это «тихое чудо в океане», Пасенюк-старший практически все творческие силы отдаст Командорам, Камчатке, Дальнему Востоку и Русской Америке – их истории и героям. (Его именем назовут мыс на острове Беринга, на его работы будут ссылаться русские и американские ученые, а книга «Иду по Командорам» откроет острова для всего Союза). В одну из поездок он взял с собой сына, рассчитывая, что здесь, вдали от соблазнов городской жизни, он возьмется за голову. И не ошибся.

Ассоль на берегу

Отработав какое-то время гидом-проводником, отдав потом два года службе в сибирском стройбате, Сергей Пасенюк вернулся на остров и много лет проработал охотником-промысловиком. Несколько месяцев ежегодно он проводил «в острове», промышляя песца, заготавливая пушнину, рисуя и читая по ночам в избушке, при свете керосиновой лампы и под грохот Тихого океана, отрезанный от цивилизации непроходимыми снегами. Здесь проходило его становление.

Уже в раннем детстве было ясно, что у Пасенюка талант художника-портретиста. Это видел отец, понимающий толк в изобразительном искусстве, писатели, чьи имена были приведены выше не для красного словца, и преподаватели Дома пионеров, куда Сергея Леонидовича возили на занятия. Издать альбом собственных рисунков ему предложили уже в одиннадцать лет, но родители, справедливо посчитав, что ранняя слава ребенку ни к чему, отказались. Впоследствии он заочно поступил в Народный университет культуры им. Крупской. (У него был тот же учитель, что и у Конюхова). С тушью не расставался всю жизнь, издал прекрасный альбом графики – в него вошли портреты жителей острова и местные пейзажи. Много лет работал в сельской школе учителем рисования.

Он во многих областях мог сойти за эксперта, но профессионального образования у Пасенюка не было, он к нему не стремился. Наверное, сказывалось свободолюбие личности, не терпящей соприкосновения ни с чем официальным и институализированным, видящей угрозу в вынужденном компромиссе с любой бюрократией. В организациях он не состоял и был чужд честолюбия – даже в ущерб себе. Жить простой жизнью в суровых условиях, быть с простыми людьми, просто смотреть на мир – это было его кредо. Уединение, добровольное одиночество, необходимость выживать в природе и желание этой необходимости – в этом он видел смысл.

Но еще и в любви к родной земле, прославлении ее и заботе о ней. В 2011 году к 270-летию открытия островов в селе Никольском был установлен мемориальный комплекс из трех найденных археологами пушек с пакетбота «Святой Петр», которым командовал Беринг во время Второй камчатской экспедиции. В интервью камчатской газете Сергей Леонидович сказал: «Чем мы хуже Барбадоса или Бадена? Во всех портовых городах есть пушки, а у нас-то пушки пореликтовее будут. Тем более здесь форпост российский – самый восточный!» Пока он за них не взялся, пушки штабелями лежали возле музея.

Лежали бы и дальше в земле кости морской коровы Стеллера, истребленной полностью нашими промышленниками и зверобоями 250 лет назад. Эти кости Пасенюк собирал в течение многих лет, обнаружив в итоге, что их хватает на целый скелет. Собрав его вместе с сыном Дмитрием, он передал мощи в дар аэропорту Петропавловска-Камчатского. Всего в мире таких несколько штук.

В «Командорском дневнике» он много пишет не только о том, чем живет остров, но и чем он погибает. В советское время люди жили здесь нуждами государства, здесь было развитое народное хозяйство, сюда приезжала творческая элита страны, островитяне были относительно обеспечены всем необходимым и свободны в передвижениях. Сегодня же государство не видит ценности в доживающем годы селе Никольском, люди чувствуют себя брошенными.

На берегу Тихого океана в селе Никольском рядом с шедом, который Сергей Пасенюк сделал вторым по значимости музеем Алеутского района, стоит памятник Ассоль из «Алых парусов», вырезанный им же из куска бесхозного металла – символ веры и надежды. На мысе Толстом, в семидесяти километрах от села, похоронен он сам. В одиночестве, к которому всегда стремился. Он докурил последнюю сигарету и сказал свое последнее слово. Но искра его не угасла. Она горит в его творчестве для всех, кто ищет огня.