Верховный руководитель Добровольческой армии генерал Михаил Алексеев, принявший активное участие в отречении Николая II от престола, проводник белого террора генерал Михаил Дроздовский, герой Первой мировой, любимец императрицы Александры Фёдоровны и великой княжны Татьяны Дмитрий Малама и ещё 53 человека – историку Александру Селиверстову удалось узнать имена людей, чей прах лежит или лежал в криптовой части краснодарского Екатерининского собора. Об уникальных находках он рассказал «АиФ-Юг».

Имена за шкафами

Александр Селиверстов заинтересовался захоронениями во время работы над книгами «Все храмы Екатеринодара-Краснодара» и «Все храмы края. Кубанская митрополия». До последнего времени было известно лишь о немногих погребённых здесь людях - почему-то историки не спешили узнавать, чьи останки лежат в стенах собора.

«Для меня удивительно, почему долгое время это никому не было нужно, - говорит Александр. – Мне это интересно, потому что я, во-первых, историк, во-вторых, коренной краснодарец. При этом люди, похороненные в храме во время Гражданской войны, – часть истории не только Краснодара, но и всей страны, хоть я и скептически отношусь к белому движению».

Во время нескольких экспедиций в криптовую часть храма Александр Селиверстов узнал имена 56-ти погребенных, и работу для этого пришлось проделать огромную – в одной части плиты закрыты массивными шкафами с церковными облачениями. Приходилось вытаскивать их, снимать задние стенки шкафов и за ними искать имена. В другом помещении и вовсе функционирует свечной цех - приходилось раскапывать слежавшуюся за годы восковую массу, закрывавшую усыпальницы.

«Я благодарен служителям собора настоятелю Игорю Олжабаеву и иеродиакону Николаю (Тищенко), которые помогали во время наших работ в ризнице», - говорит Александр Селиверстов.

Установить имена захороненных удалось не только в ходе экспедиций в собор. Немало имён историк нашёл, изучив метрики всех храмов города за 1911–1920 гг., в периодике тех лет и литературе. А теперь по порядку.

«Усыпальницы здесь появились на завершающем этапе возведения храма, - рассказывает историк. – Хотя, когда собор начали возводить, такой мысли не было. Когда стройка на несколько лет встала, автор проекта архитектор Иван Климентьевич Мальгерб предложил устроить в криптовом этаже усыпальницы и продавать право захоронения в них за тысячу рублей, чтобы получить средства на достройку храма. Для сравнения – в начале ХХ века средняя зарплата составляла 450 рублей в год».

Приходилось раскапывать слежавшуюся за годы восковую массу, закрывавшую усыпальницы.

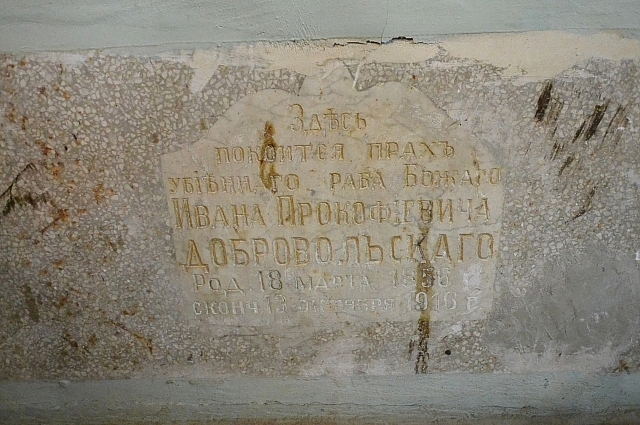

Первой в мае 1911 года в храме похоронили Варвару Добровольскую, жену екатеринодарского купца Ивана Добровольского, который за свой счёт обустроил весь нижний этаж Екатерининского храма. До Гражданской войны там упокоились 11 человек, в том числе сам Добровольский – его убили в 1916 году.

«Интересно, что записи о его захоронении содержатся в метриках сразу двух храмов, - говорит Селиверстов. – Причём, согласно обеим записям, купцу было 80, а судя по надписи на надгробной плите, умер он 60-летним».

Первые жертвы Гражданской

В январе 1918 года за один день в храме захоронили сразу трёх человек, погибли они во время одного из первых боёв Гражданской войны. Тогда атаку большевиков под Екатеринодаром отразили добровольческие части капитана Покровского и войскового старшины Галаева. В бою погиб сам Пётр Галаев, прапорщик Иван Моисеенко…

«И прапорщик Татьяна Бархаш – 20-летняя, согласно метрике, выпускница женских военных курсов 1917 года, - рассказывает Александр. – Пулеметчица, она даже участвовала в обороне Зимнего дворца во время знаменитого штурма».

Понятное дело, что о деньгах за захоронение тогда уже и не вспоминали.

Первого марта 1918 года в Екатеринодар вступили красноармейцы. В «советский период» в храме похоронили двоих – «служащего в интендантстве гражданина» Алексея Радощёкина, который умер от огнестрельного ранения, и жену нотариуса Александру Подушка.

Второго августа город был захвачен вернувшейся на Кубань Добровольческой армией, Екатеринодар стал одним из центров всего Белого движения. И в Екатерининском храме за это время похоронили немало исторических личностей.

«Самый известный из тех, кого там погребли - верховный руководитель Добровольческой армии, бывший верховный главнокомандующий Русской армией, генерал от инфантерии Михаил Алексеев, - продолжает Александр Селиверстов. - Один из руководителей Белого движения, из тех, кто принудил императора Николая II к отречению. Умер Алексеев 60-летним от воспаления легких, до последнего момента был деятельным. Перед кончиной, например, принимал грузинскую делегацию, вёл переговоры о принадлежности Сочинского округа. Хоронили Алексеева очень торжественно – на улицы вышел весь город. Его дом находился на пересечении нынешних улиц Мира и Седина в Краснодаре, гроб провезли на лафете по Екатерининской (Мира) до Красной, потом по Соборной (Ленина), Борзиковской (Коммунаров), так процессия дошла до собора. Гроб выносили генералы Деникин, Драгомиров, Романовский и бывший председатель Госдумы Родзянко. Вся церковная площадь была забита народом, над ней кружили аэропланы».

Правда, сейчас останков генерала Алексеева в Краснодаре нет – в марте 1920 года белые при отступлении прах его забрали. Перевезли в Белград и перезахоронили в соборе, а затем на военном кладбище. Есть версия, что прах генерала лежал в соборе до 50-х годов прошлого века, и только потом его перевезли в Загреб. А на краснодарском Всесвятском кладбище захоронили пустой гроб – надгробный камень генерала там, во всяком случае, имелся. Но, по словам Александра Селиверстова, плита на Всесвятском была сделана, скорее всего, в 1990-х.

Зачем забирали останки

Вместе с прахом Алексеева белые при отступлении забрали останки ещё двух человек – генерала Михаила Дроздовского и полковника Вячеслава Туцевича. Первый прославился не только переходом Яссы-Дон, после которого соединился с Добровольческой армией, но и жестокими убийствами пленных красноармейцев.

«Дроздовский, на мой взгляд, военный преступник, – говорит историк. – Проводник массового белого террора, виновник бессудных казней красных. Есть свидетельства, что он лично ходил среди пленных и выбирал, кого какой пулей расстрелять – простой, разрывной, бронебойной. А когда надоело – по его приказу людей расстреляли скопом. Полковник Туцевич служил в Дроздовской бригаде и погиб от выстрела собственной батареи – снаряд попал в провод и разорвался над ним. Интересно, что останки Туцевича и Дроздовского изъяли из храма, когда город был уже под красными – дроздовцы совершили дерзкий набег, чтобы забрать прах своих. Позже их перевезли в Севастополь и похоронили на Малаховом кургане, во время Великой Отечественной кладбище разбомбили, так что могилы не сохранились».

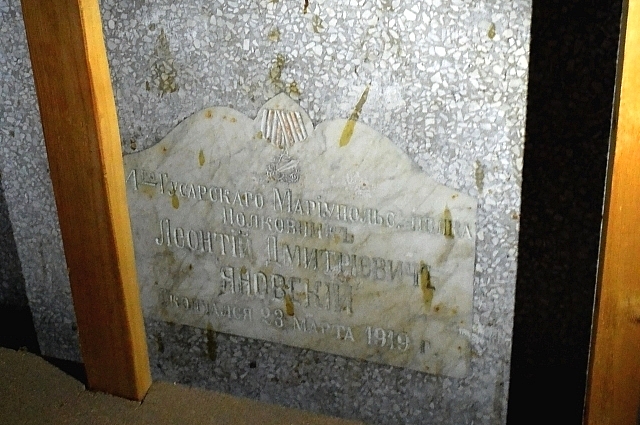

В этот же период в храме похоронили полковников Нелидова, Индейкина, Ткачева – бывшего атамана Лабинского отдела, брата известного летчика Вячеслава Ткачева, Гейдемана, Волнянского, Миончинского, Гершельмана, Яновского, Аландера.

Среди похороненных в храме генералов – бывший наказный атаман ККВ Михаил Бабыч (его красные взяли в заложники и убили под Пятигорском) и генерал Николай Успенский, избранный войсковым атаманом в ноябре 1919 (умер 44-летним от сыпного тифа).

«В храме был захоронен и генерал-лейтенант Константин Мамантов, - продолжает Александр Селиверстов. – Тоже значимая фигура Белого движения, прославился конным рейдом по тылам красного Южного фронта в августе-сентябре 1919 года. Он даже мог взять Москву, но его корпус предпочёл заняться грабежом – по воспоминаниям современников награбили столько, что подводы с имуществом тянулись на несколько вёрст. Важно помнить, что среди награбленной добычи немалую часть составляла церковная утварь, драгоценные ризы, кресты».

Хоть и редко, но хоронили в храме во время власти белых и гражданских.

Мамонтов умер 50-летним в екатеринодарской больнице. По одной из версий, его отравили – когда заболевший тифом генерал пошёл на поправку, ночью в палату зашёл неизвестный и сделал какой-то укол. Мамонтов кричал жене: «Гони его, подлеца, вон». Но мужчина выбежал и пропал навсегда. А лечащий врач, как оказалось, не назначал никаких инъекций. После этого генерал впал в беспамятство и больше в себя не приходил.

Княжна Татьяна звала его «душкой»

Хоронили в церкви не только полковников и генералов – лежат там останки и низших офицерских чинов, корнеты Крупин, Рубинский, Линицкий, Сатов-Швенднер, хорунжий Пеховский. Поручик Кармалин - внук бывшего начальника Кубанской области Николая Кармалина, был убит 20-летним в марте 1918 года. Штабс-ротмистр Дмитрий Малама – сын бывшего начальника Кубанской области Якова Маламы.

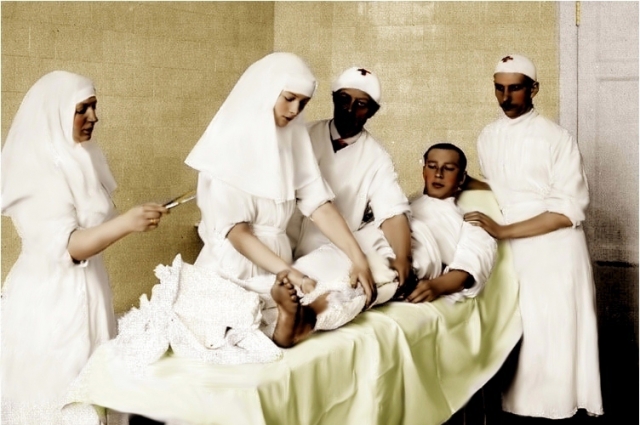

О Дмитрии Маламе стоит рассказать отдельно – прославился он не в Гражданскую. Юноша закончил Императорский пажеский корпус, в 1913 году взял первый приз в конном забеге на сто верст и отличился во время Первой мировой, за что получил из рук императрицы Георгиевское оружие – золотую саблю с надписью: «За храбрость».

«В бою пятого августа во главе взвода атаковал неприятельскую пехоту и, будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал обстреливать противника, чем значительно способствовал успеху», - так описан его подвиг в донесении. Тот лазарет, в котором лежал Малама, посещали в качестве сестёр милосердия императрица с дочерьми. Дмитрий пришёлся по душе великой княжне Татьяне, которой он подарил щенка французского бульдога, и самой императрице Александре Федоровне.

«В дневнике Татьяны Малама фигурирует как «душка», - рассказывает Александр Селиверстов. – Но не это главное – отличительной чертой этого молодого человека было чувство долга. Есть свидетельства, что, когда он узнал о гибели царской семьи, в том числе Татьяны, начал искать смерти в бою. И погиб в 27 лет, в конной атаке».

«В нем поражало замечательно совестливое отношение к службе и к полку, в частности, - вспоминал Маламу лежавший с ним в одной палате солдат Степанов. - Он только видел сторону «обязанностей» и «ответственности». Получив из рук Императрицы заслуженное в бою Георгиевское оружие, он мучился сознанием, что «там» воюют, а они здесь «наслаждаются жизнью». Никогда ни в чем никакого чванства. Только сознание долга».

Хоть редко, но хоронили в храме во время власти белых и гражданских. Например, Николая Пояркова, сына священника, поэта, прозаика, критика, состоявшего в переписке с Александром Блоком.

«После того, как окончательно установилась советская власть, в крипте захоронили троих человек, - рассказывает Александр Селиверстов. - О Николае Емельяненко и Наталье Нордега мне ничего неизвестно. А Аким Еськов – бывший купец, гласный городской Думы – на современный лад депутат – принимал участие в строительстве собора».

На этом захоронения в соборе не закончились, но с тех пор здесь находили вечный покой только священнослужители.

Полный список захороненных в храме, с информацией о них, фотографиями и схемой захоронений, историк предполагает опубликовать во втором томе книги «Все храмы края».

«Правда c Россией». Историк о противостоянии русской и западной цивилизаций

«Правда c Россией». Историк о противостоянии русской и западной цивилизаций  Висельник, трибунал и гнилые яблоки. Истории кубанцев, переживших оккупацию

Висельник, трибунал и гнилые яблоки. Истории кубанцев, переживших оккупацию  Чудеса в храмах. Эксперт о том, как изучить историю России через церкви

Чудеса в храмах. Эксперт о том, как изучить историю России через церкви  Правда или фейк. Писатель о том, как вымысел в литературе влияет на историю

Правда или фейк. Писатель о том, как вымысел в литературе влияет на историю